2005년 2월22일 바이에른 뮌헨과의 챔스 경기에 나선 아스널의 다국적군단

>>> 벵거와 아스널이 11년 전 오늘 쓴 역사

꼭 11년 전 오늘은 잉글랜드 프리미어리그 역사에 한 획이 그어진 날이다. 경기 출전 명단의 전부가 비(非)잉글랜드 선수로만 채워진 최초의 경기가 치러진 날이었다.

2005년 2월14일 아스널과 크리스털 팰리스의 경기였다. 이날 아스널의 아르센 벵거 감독은 선발과 교체 16명의 선수 전원을 비잉글랜드 선수로 채웠다. 잉글랜드뿐만 아니라 스코틀랜드, 웨일스, 북아일랜드를 포함한 영국 선수가 없는, 선발과 교체 경기 스쿼드 전원이 외국인 선수로 채워진 프리미어리그 역사상 최초의 경기였다. 프랑스 출신의 벵거 감독에 의해 앙리, 피레, 비에이라, 시강, 클리시 등 프렌치 커넥션에 네덜란드의 베르캄프, 반페르시 스페인의 레예스, 파브레가스 독일의 레만 등이 포진한 라인업이었다. 면면과 전력에 있어서는 화려했지만 잉글랜드 프리미어리그에 백업 선수마저 잉글랜드 선수가 한 명도 포함되지 못하면서 이후 수많은 논란과 제도 변경을 부른 일대 사건이기도 했다.

프리미어리그 역사상 최초로 선발, 교체 전체 라인업을 외국인 선수들로만 꾸렸던 2005년 2월14일 팰리스전의 아스널 라인업

프리미어리그 경기에 잉글랜드 선수 없이 라인업이 꾸려진 건 사실 이 때가 처음은 아니었다. 1999년 12월26일 사우스햄튼 원정 경기를 치른 첼시의 선발 라인업도 잉글랜드 선수 없이 꾸려졌다. 이탈리아의 지안루카 비알리 첼시 감독은 루마니아의 페트레스쿠, 프랑스의 르뵈프와 데샹, 나이지리아의 바바야로, 우루과이의 포옛, 이탈리아의 디 마테오, 노르웨이의 플로 등 영국 선수 없이 선발을 짰다. 이때가 프리미어리그 역사상 처음으로 영국 선수가 한 명도 없는 선발 라인업이었는데 당시만 해도 백업에는 존 테리, 조디 모리스, 마크 니콜스, 존 할리 등 잉글랜드 선수가 여럿 포함돼 있었다. 하지만 벵거 감독은 2005년 팰리스전에서 교체 명단마저도 비잉글랜드 선수로 몽땅 채우면서 경기 출전 명단 모두가 외국인 선수로 채워지는 최초의 기록을 세우게 된 것이다.

잉글랜드 선수 없는 잉글랜드 프리미어리그

EPL 유스 비중 13.8%→11.7%

10명 중 7명이 외국인 선수

그레엄 로소가 사진에는 있지만, 프리미어리그 사상 최초로 선발라인업을 외국인 선수들로만 꾸린 건 1999년 당시 첼시였다

이후 맨체스터 유나이티드가 잉글랜드 선수 없는 선발 라인업을 꾸린 데 이어 2009년 12월엔 포츠머스와 아스널의 경기에서 양 팀 모두가 비잉글랜드 선수로만 선발을 꾸리는 또 하나의 역사적 사건을 기록했다. 자신들의 리그에 정작 자신들의 선수가 뛰지 못하는 것에 위기감을 느낀 잉글랜드 프리미어리그 측은 잉글랜드 출신 유스 선수들을 중용하는 홈 그로운 제도를 도입하고 외국인 선수의 EPL행을 제한하는 워크 퍼밋을 강화했다. 하지만 프리미어리그 측의 노력에도 불구하고 EPL 클럽들의 다국적화는 멈출 줄 모르고 있으며 오히려 폭발적으로 확대되는 방향으로 흘러가고 있다.

지난해 연말 FIFA 산하 국제스포츠연구소의 발표에 따르면 2015년 프리미어리그 팀들의 유스 출신 선수 비중은 11.7%에 그쳤다. 이는 전년도 13.8%보다 오히려 줄어든 수치였으며 이 조사가 시작된 2009년 이후 최저치였다. 거듭된 문제 제기와 함께 제도를 이곳저곳 뜯어고쳤지만 실효는 거두지 못한 채 자국 선수는 줄고 외국인 선수 비중은 늘어나는 다국적화만 가속화하고 있다. 실제 프리미어리그 팀들의 다국적화는 심화되고 있다. 이번 시즌 개막전에서 에버튼과 원정 경기를 치른 왓포드는 선발 11명을 모두 다른 국적 선수로 채웠다. 잉글랜드 선수는 공격수 디니가 유일했다. 11명의 선수 국적이 모두 다를 만큼 다국적화가 심화한 것인데 그 동안 프리미어리그 상위권 팀 중심으로 진행되던 다국적화가 중하위권 팀들에서도 확대돼 이루어지는 상징적 사건으로 지목된 경기였다.

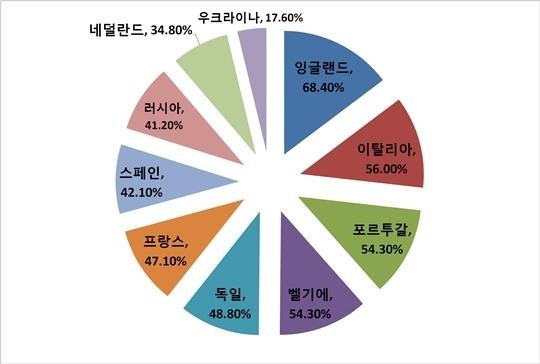

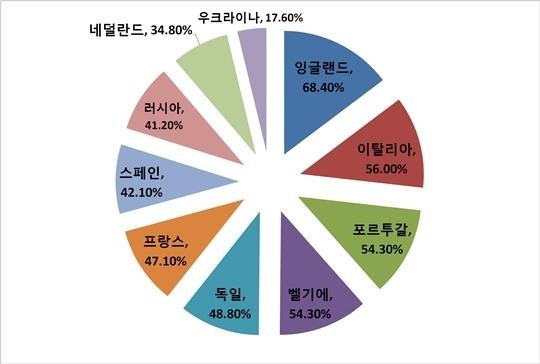

프리미어리그의 세계화, 다국적화는 구체적인 수치를 통해서도 알 수 있다. 이번 시즌 개막 기준 프리미어리그의 외국인 선수 비율은 68.4%에 달했다. 전체 등록 선수 528명 중 361명이 외국인 선수였다. 프리미어리그에서 뛰는 10명 중 7명이 외국 선수인 셈이다. 유럽 전체를 통틀어 가장 높은 외국인 선수의 비율이다. 외국인 선수 비중이 60%가 넘는 유일한 리그일 만큼 압도적인 수치다. 프리미어리그의 다국적화가 얼마나 큰 폭으로 전개돼 왔는지 보여주는 수치라 할 수 있다. 프리미어리그 다음으로는 이탈리아(56%) 포르투갈(54.3%) 벨기에(54.3%) 순이었다.

잉글랜드>이탈리아>포르투갈>벨기에

21개 국적 선수가 뛴 왓포드

다국적화의 전면화

유럽리그의 외국인 선수 비중 비교

자기 토대를 구축하고 유스 시스템을 적극적으로 활용하는 독일(48.8%)과 클럽 하부 조직에서 선수를 키워 끌어올리는 문화가 강한 스페인(42.1%) 등은 상대적으로 리그에 외국인 선수 비중이 적었다. 물론 스페인 라리가는 바르셀로나, 레알 마드리드를 제외한 구단들이 재정적 어려움에 처해 있어 외국인 선수의 영입이 원할지 않은 게 미친 수치기도 하다. 재정이 넉넉한 레알 마드리드의 경우는 이번 시즌 2라운드 레알 베티스전에서 수비수 세르히오 라모스를 제외하고는 비스페인 선수들로만 선발을 꾸리기도 했다. 국적으로 따지면 9개 나라의 선수들이 선발로 경기에 나섰는데 이는 레알 마드리드 역사상 가장 많은 국적의 선수가 선발로 뛰었던 1996-97시즌의 8명 기록을 뛰어넘은 수치였다.

하지만 리그 전체적으로 보자면 확연히 프리미어리그의 다국적화가 심해지는 흐름이다. 현재 순위 빅4를 기준으로 살핀 수치만 봐도 그렇다. 현 빅4 중 올 시즌 리그에서 한 경기 이상이라도 뛴 선수를 보자면 레스터가 16개 국가, 토트넘이 11개 국가, 아스널이 10개 국가, 맨시티가 10개 국가 출신의 선수들이 리그를 소화했다. 다국적 군단이라 부를 만 하다. 이 중 잉글랜드 선수는 레스터가 7명, 토트넘이 11명, 아스널이 4명, 맨시티가 4명으로 토트넘을 제외하고는 잉글랜드 선수의 비중이 눈에 띄게 적다. 프리미어리그 측의 다양한 노력에도 자국 출신 선수들의 비중은 좀처럼 늘지 않고 있는 것이다.

이러한 프리미어리그의 다국적화가 상위 팀들에만 집중된 일이 아니라는 것은 앞서 소개한 왓포드의 사례에서 알 수 있는 일이기도 하다. 승격팀 왓포드는 올 시즌 한 경기 이상 리그 경기에 출전한 선수들의 국적 합계가 모두 21개에 이른다. 2부 리그에서 올라온 팀이지만 21개 나라의 국가대표급 선수들이 한 팀에 모여 뛰고 있는 것이다. 이 중 잉글랜드 선수는 디니와 왓슨 2명밖에 없는데 EPL의 다국적화가 어느 하나 할 것 없이 전 구단에 걸쳐 얼마만큼 전면적으로 일어나고 있는지를 보여주는 사례라 할 수 있다.

6000배의 폭등

UEFA랭킹의 역주행

다국적화의 역효과

아스널의 두 전설. 베르캄프와 앙리

프리미어리그 클럽들의 다국적화가 전면적으로 번지고 있는 건 리그 전체에 넘쳐나는 돈과 무관하지 않다. 3시즌 TV 중계권료만으로도 9조원 가까이 챙기는 EPL 시장의 폭발적인 성장세는 참가 구단들의 재정 확대로 이어져 세계 각국에서 유능한 재능들을 불러 모으는 동력으로 작용하고 있다.

1995년 유럽연합 국가 선수들의 이적 제한을 철폐한 보스만 판결 이후 축구 선수들의 몸값은 매 시즌 치솟고 있다. 천 억 원은 이제 이적 시장에서 그리 어렵지 않게 지켜볼 수 있는 숫자가 됐다. 1893년 웨스트브롬위치에서 아스톤 빌라로 100파운드에 이적한 윌리 롭스가 축구 이적 시장의 시초로 알려져 있는데 120년 전과 현재를 비교하면, 물가 상승폭 등을 고려하더라도 축구 선수 이적료가 6000배 가까이 폭등했다. 이러한 축구 이적 시장의 과열 속에서 해외의 재능 있는 선수를 영입하는 건 그야말로 돈의 전쟁이 되고 있다. 돈 없이는 버텨낼 수 없는 시장이 되어가고 있는 것이다. 최근의 이적 시장이 재정적으로 풍족한 프리미어리그 팀들이나 여타 유럽 리그의 상위권 일부 팀들의 독식으로 이어지고 있는 흐름의 이유다.

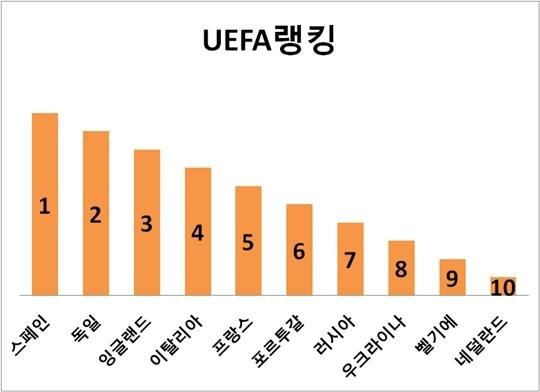

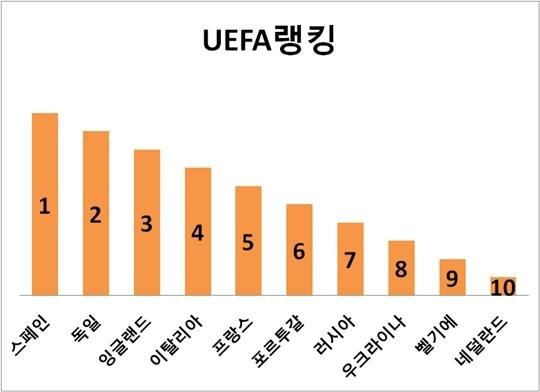

문제는 이러한 다국적화나 외국인 선수의 독식이 꼭 전력 강화로 이어지는 건 아니라는 사실이다. 소속 클럽들의 국제무대 성적을 토대로 하는 UEFA 랭킹을 보더라도 알 수 있는 일이다. UEFA 랭킹은 유럽 클럽 대항전의 출전 티켓 숫자와 유로 대회 시드 배정 등에 활용되는 중요 지표다. 외국인 선수 규모에서는 뒤처지는 스페인과 독일이 이러한 UEFA 랭킹에서는 잉글랜드나 이탈리아에 앞서 있다. 스페인과 독일이 1,2위, 잉글랜드와 이탈리아는 3,4위다. 외국인 선수 비중은 잉글랜드와 이탈리아가 1,2위이고 스페인과 독일이 5,7위인 것과 비교하면 정반대의 수치다. UEFA 랭킹이 아니더라도 외국인 선수의 비중이 압도적인 프리미어리그가 유럽 챔피언스리그 무대에서는 요 몇 년 고전하고 있는 데서도 알 수 있는 다국적화와 전력의 상관관계다. 외국인 선수가 많다고 해서 전력이 비례적으로 올라가는 것은 아니며 오히려 역효과를 낳을 수도 있다는 걸 보여주는 지표기도 하다.

역효과라 한다면 외국인 선수에 대한 의존도가 너무 커지면서 자국 선수들의 경쟁력이 뒤처져 전력의 불균형을 낳는 것이다. 국경이 사라지고 있는 시대의 흐름에 따라 외국인 선수의 유입은 불가피한 측면이 있지만 그 한 축이 되거나 뒤를 받쳐줘야 하는 자국 선수들이 기회조차 얻지 못한 채 무대 뒤로 사라지면서 전력 밸런스가 깨지는 문제가 프리미어리그 팀들에게서 나타나고 있다. 화려해 보이는데 균형이 맞아 보이지 않는 건 이 때문이다. 급하게 조립된 팀이라는 인상이 풍기는 이유기도 하다. 이는 돈으로 너무 쉽게 전력을 끌어올리려 하면서 지속 가능한 성장 동력을 놓치고 마는 것과 연결된 일이다. 외국인 선수로 전력의 중심을 꾸릴 수는 있지만 언제까지나 그럴 순 없다. 돈과 수급엔 한계가 있다. 지속적 선수의 수급 유지라는 지속성의 문제에 언젠간 맞닥뜨릴 수밖에 없다. 돈이 풍족할 때면 모르겠지만 경제 상황에 따라 유동적일 수밖에 없는 돈의 흐름에 지나치게 의존할 경우 언젠가는 절벽 앞에 설 수 있는 것이다. 더 큰 문제는 유스 조직에서 성장한 자국 선수들이 사라진다는 건 오랜 시간 관통하는 팀 철학이 사라진다는 걸 의미한다는 것이다. 팀 전술의 기본 바탕은 그들의 철학과 정체성이라 할 수 있는데 돈으로만, 단시일 내로만 모든 걸 해결하려는 조급함은 이 모든 걸 부정하거나 무시하는 치명적 오류가 될 수 있다. 토대 없이 집부터 지으려고 하는 것과 다르지 않다. 유스 조직이 사라진다는 건 그렇게 철학과 정체성이라는 기둥이 흔들리는 일이 될 수 있다.

다가오는 밤9시 펼쳐질 선두권 빅뱅 아스널과 레스터전의 예상 선발라인업. 잉글랜드 선수는 역시 많지 않다.

자본과 지속적인 노력이 동반해야 하는 것처럼 외국인 선수와 자국 선수는 두 갈래로 나뉘어 있지만 언제까지나 한 길을 가는 기찻길처럼 함께 가야 한다. 만약 이를 놓친다면 기차는 탈선할 수밖에 없다. 그렇다면 이는 독배보다 더한 고통을 그들에게 남길 수밖에 없을 것이다. 프리미어리그에 넘쳐나는 돈은 그들이 일군 시대의 흐름이자 기회일 수 있지만 잘못 쓰면 독이 돼 스스로를 향할 수밖에 없는 그렇게 두 날의 칼이라고도 할 수 있다.